近日,质量安全所农产品产地有机污染减控创新团队在Nature Communications上在线发表了题为“Organic pollutant-induced long-distance ROS signaling drives plant systemic acquired acclimation via rhizomicrobiota”的研究论文,该研究首次揭示了ROS作为长距离信号桥梁,连接叶片污染物胁迫与根际菌群调控的通讯机制。

农业生态环境中的有机污染物严重威胁农产品质量安全与农业可持续发展。面对有机污染物胁迫,植物不仅启动自身的生理防御系统,还能向根际菌群发出“呼救”,招募有益微生物以增强宿主植物的健康与环境适应能力。然而,植物向根际菌群传递的“主动求救信号”仍不明确,团队前期研究发现,叶片农药暴露会引发根系分泌物释放,招募有益根际菌群缓解胁迫。植物叶片感知污染物暴露后,如何启动长距离招募与定殖信号传递至根部尚不清楚。

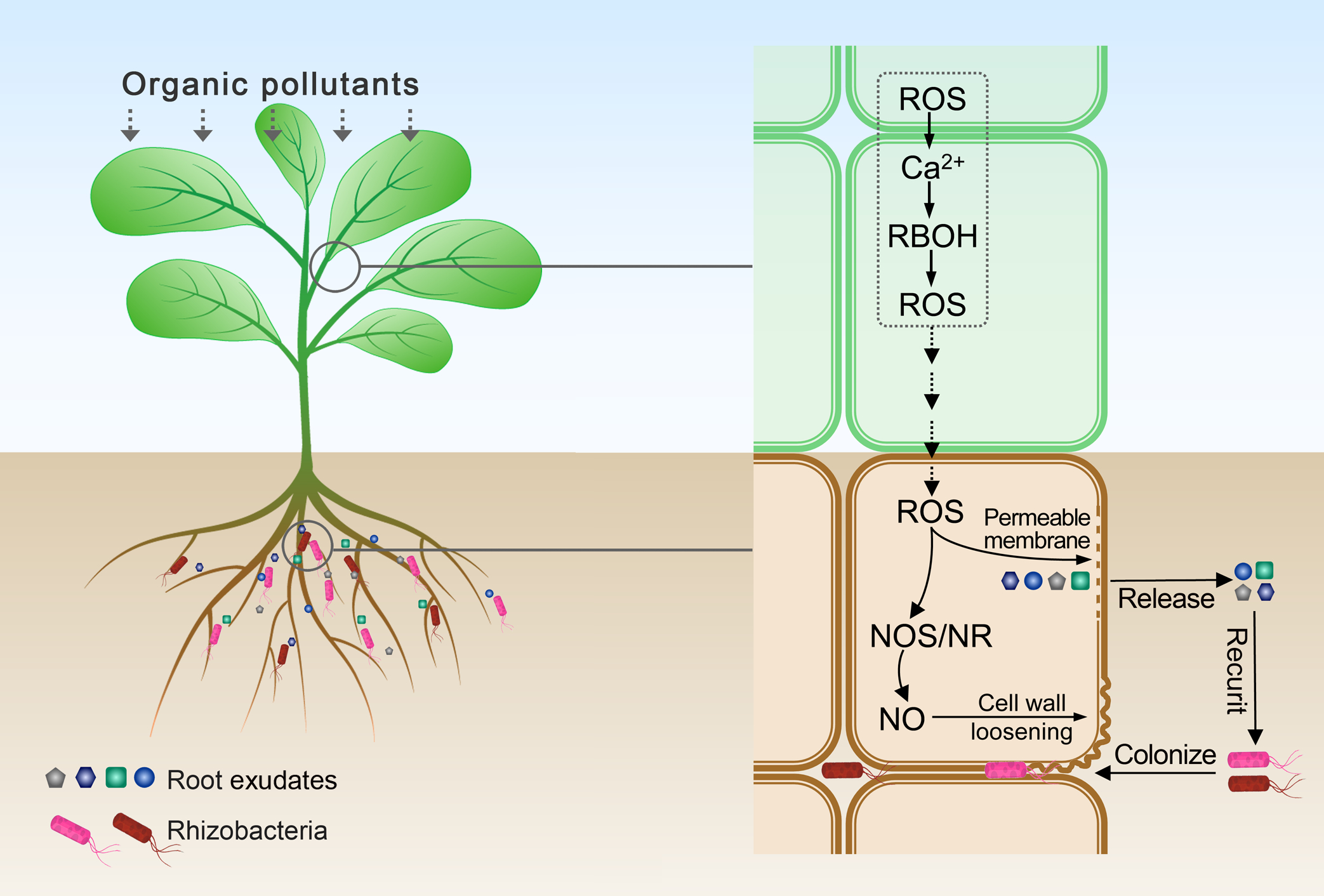

本研究以不结球白菜为材料,使其叶片分别暴露于五种有机污染物(包括三种常用农药:噻虫嗪、戊唑醇、乙草胺,以及两种持久性有机污染物:多氯联苯和多环芳烃),构建了植物长距离招募根际微生物的实验体系。结果发现,不同污染物均能引起根系“碳流出”,招募根际有益菌群(如Sphingomonas sp. LSS1 和Lysobacter sp. LSS2),促进有机污染物降解与植物生长。该体系证实,植物叶片在响应不同有机污染物暴露时,对根际微生物具有通用的招募模式,提示植物体内可能存在普适性的响应调控信号。进一步研究发现,叶片感知有机污染物暴露后产生活性氧(ROS)信号。结合ROS和Ca2+的时空响应模式分析、ROS清除剂和Ca2+通道抑制剂实验、以及基因表达分析,发现叶片ROS波动通过相邻细胞间的Ca2+-RBOH-ROS级联信号模块长距离传递至根部。到达根部的ROS信号通过双重机制调控根际微生物:一方面,ROS氧化细胞膜脂质,增加膜透性,促进根系分泌物释放,招募根际有益细菌LSS1和LSS2富集;另一方面,ROS激活下游一氧化氮(NO)信号,NO通过增强纤维素酶活性,降解细胞壁中的纤维素,使细胞壁松弛,有利于被招募的有益菌LSS1和LSS2在根部定殖。定殖的有益菌进一步反馈促进植物生长并加速有机污染物降解,由此形成植物“呼救”根际微生物、建立系统环境适应的闭环过程。

该研究为深度理解植物对局部胁迫的感知机制、植物对根际微生物的“求救”信号启动机制、以及根际微生物在植物体内的定殖机制提供了新视角,拓展了我们对植物-环境-微生物互作模式的认识。该调控机制为开发基于微生物的绿色农业技术和新型生物策略提供了全新的理论依据和思路。

质量安全所余向阳研究团队长期从事微生物与植物互作研究,围绕微生物调控植物体内有机污染物降解代谢,在Nature Communications、Environmental Science & Technology、Plant Communications、Journal of Experimental Botany、Journal of Agricultural and Food Chemistry等国际权威期刊上发表系列论文。基于上述研究,研发微生物高活性生物刺激素以及新材料搭载技术,研制了多种功能微生物产品,包括育苗专用菌剂、农用微生物菌剂、复合微生物菌肥、土壤改良菌剂等系列产品,可广泛应用于工厂化育苗、设施种植、产地修复等场景需求。

李勇研究员为论文第一作者,余向阳研究员和陈健研究员为共同通讯作者。该研究获国家自然科学基金项目资助。